奥村多喜衛

【ブログ掲載:2015年7月24日~8月7日】

▼「南京事件」に関するブログを続けていたので取り上げられなかったのだが、ひと月ほど前に高知へ行った。妻の遠い親戚にあたる奥村多喜衛という人物の「生誕150周年」を記念する催しがあり、親戚一同もこの機会に集まるように、という話が回ってきたのである。

昼過ぎに高知龍馬空港に着いた。空港や駅、街路や広場などに有名人の名前を付けることが多い欧米各国と違い、日本では個人名を付けることはまずない。日本人の「平等意識」に抵触するせいなのかどうか、理由は知らないが、「龍馬」空港はその貴重な例外である。

坂本龍馬は土佐人にとって、歴史上の郷土の偉人というだけでなく、現在も生きてご利益をもたらす別格の存在なのだろう。街に出ると、「リョーマの休日」という観光キャンペーンをやっていた。

【土佐電】

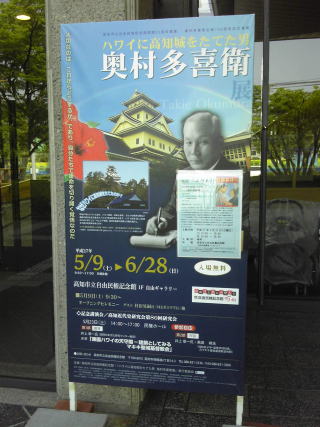

宿で一服したあと、「土佐電」という路面電車に乗り、「高知市立自由民権記念館」に行った。「ハワイに高知城をたてた男・奥村多喜衛」の生涯と事業を紹介する展示をやっていた。奥村が高知城を模して建てた「マキキ聖城基督教会」の模型が部屋の中央に置かれ、一般の見学者のほかにハワイの高校生らしい子どもたちの姿も見えた。

▼奥村多喜衛(おくむら・たきえ)は慶応元年(1865年)に土佐の士族の家に生まれた。父親は幕末の土佐藩主・山内容堂に郡奉行として仕え、明治以降は紙製造や砂糖、鰹節の販売、海産物の輸出、樟脳精製などの事業を始めるが、ことごとく失敗し、家運は傾いた。

奥村は高知中学校で学ぶが、自由民権運動を抑えようとする勢力が民権派の教員を解雇したのに抗議し、無断欠席を続けて除籍された。

高知の自由民権運動は、キリスト教伝道と密接な関係があった。板垣退助、植木枝盛、片岡健吉らが中心となってキリスト教の演説会の準備をしたり、自由民権運動家がクリスチャンに次々に改宗したりし、奥村もキリスト教に触れるが、このときは反発心の方が強かった。やがて父親が亡くなり、奥村は大阪に出て大阪府警の書記官となり、大阪の米穀商の娘と結婚した。

まもなく条約改正をめぐる井上馨の「屈辱外交」の批判をきっかけに、言論の自由、地租軽減、外交の回復を求める「三大事件建白」の運動が起きた。(明治20年)。各地の自由民権運動家が続々と上京する事態となり、奥村も上京し、高輪の後藤象二郎邸に泊まりこみ、板垣の建白書や後藤の乙酉上書案を筆写したりコンニャク版で複写したりして、同志に届けた。

そうしたある日、奥村は、運動の指導者でありクリスチャンでもある片岡健吉から、「真に胸襟を披いて国家の大事を語り得るものは、神を信ずる徒なり。君も日曜日には必ず教会に出席して基督を学べ」と言われる。意外な勧めであったが、尊敬する片岡の言葉であるので奥村は教会へ出かけ、説教を聞き、またフルベッキや植村正久の書物を借り出して読んだ。それまでキリスト教に反対というだけでなく、積極的に集会の妨害さえ行っていた奥村だったが、「翻然兜を脱いで基督に降参するに至った」。

「三大事件建白」の運動が政府の保安条例発布により挫折したあと、奥村は大阪に戻り、大阪教会に通い、夫婦で洗礼を受けた。そして伝道者となることを決意し、同志社神学校に給費生として入学した。(明治23年)。

奥村が2年生の時、ハワイで伝道中の日本人牧師が同志社を訪れ、ハワイの日本人社会の事情について講演し、学生たちにハワイでの伝道を呼びかけた。牧師は卒業生を一人連れてハワイに戻っていった。

同志社神学校では卒業を控えた学生に、各地の教会から仕事の依頼が届く。奥村にも大阪教会から声がかかったが、ハワイ伝道の意志が固く、辞退した。奥村は米人教授に希望を伝え、米人教授は米国への一時帰国の途中、ハワイで話を取りまとめ、奥村に「ハワイにすぐ行け」と電報を打った。奥村は取るものも取りあえず、1894年(明治27年)8月に横浜を発ち、ホノルルに着いた。

(奥村多喜衛については、全面的に『奥村多喜衛』(中川芙佐 著 大空社2013年)に拠る。)

▼明治の初め、ハワイにはポリネシア系先住民の王国(カメハメハ王朝)があり、産業としては、アメリカ大陸から渡ってきた白人による、砂糖きび栽培の農場と製糖業が盛んだった。農場経営には多くの労働力が必要とされ、ハワイ政府は中国人や日本人の出稼ぎや移民を導入した。

明治日本の側にも、国家財政立て直しのための増税や超緊縮策などで国民が貧窮化する経済状況(いわゆる松方デフレ)があり、「ハワイ移民」は魅力的な出稼ぎに見えた。1885年(明治18年)から1894年(明治27年)6月まで、政府間の条約に基づく方式で2万9千人が海を渡り、その後1900年(明治33年)までは、民間委託会社を通じる契約労働方式で5万7千人が渡航した。

1893年にハワイの農場経営者らがクーデタを起こし、王国は崩壊した。臨時政府は共和国を名のり、さらに米国への併合を希望して1898年に米国の属領となった。

日本人移民は政治体制の変化にもかかわらず、その後も切れ目なく続いた。1900年の調査では、ハワイ全人口に占める日系人の割合は39.7%で、人種別で最も多く、その座は半世紀以上も続いた。1924年にアメリカで「排日移民法」が成立し、ハワイを含む米国への日本人移民は不可能となったが、それまでのハワイへの日本人移民の総数は21万人に上った。

《日本人移民はハワイに流入した最大の移民集団だった。彼らは、耕地の労働者用の小屋での貧しい生活と、早朝から夜にまでわたる長時間労働に耐えた。しかし彼らも徐々に耕地から都市ホノルルへと進出していった。ホノルルには、その結果、中国人街に隣接して日本人街が形成されるようになった。》(『ハワイ』山中速人 1993年)

▼奥村多喜衛がホノルルに到着した1894年は、カメハメハ王朝が崩壊したクーデタの翌年であり、次の年には王政復活を求める反乱が起きるなど、ハワイの政情は混乱していた。反乱は1週間ほどで鎮圧されたが、日本人移民も王政復活を支援する人々と、王政に反対し共和国を支持する人々に分かれた。同志社神学校で「ハワイに来ないか」と呼びかけた日本人牧師は、事件後ホノルルを去り日本へ戻ったが、事件当時の言動が王政支持派の日本人の反感を買い、居づらくなったのだろうと言われた。

奥村はそのあとを継いで1895年、ホノルル日本人基督教会の牧師となった。

《当時の日本人伝道者は、通訳、英語教授、総領事館への願い届、郷里への手紙の代筆、送金の手続きから夫婦喧嘩の仲裁に至るまで、日本人の日常生活全般の世話をする「よろずや」を兼ねた。》(『奥村多喜衛』中川芙佐)

奥村はホノルル郊外の耕作地で働く日本人移民を対象に夜学校を開き、英語と聖書を教え、説教を行った。また教会付属の職業教室を開き、男子にはコックとしての技術を、女子には縫い子としての技術を得る機会をつくり、耕地労働を終えてホノルルに出てきた日本人移民の生計の道を用意した。

日本人移民の開始から10年が経ち、ハワイで生まれた子供たちは1300人を超えたが、公立小学校に通う子供たちはその1割にも満たなかった。親が仕事をしている間、おおぜいの子どもたちが野放しにされていることに、奥村はショックを受けた。彼はホノルル駐在の日本の総領事に相談するが、日本政府からの支援は期待できないと知らされる。

そうしたある日、移民としてハワイに渡ったが身体が弱く、農場労働に適さないと解雇された青年が、奥村のもとを訪れた。青年は偶然にも日本の教員免許を持っていて、奥村が学校づくりの計画を打ち明けると、自分は「教育が天職」だと言った。

奥村は日本人有志から寄付金を募り、1896年、青年を教師にして建物の一室に「日本人小学校」を開講した。子どもの数はすぐに30人を超え、その日本語は日ごとに上達し、親子間の会話も円滑になった。校舎や板塀に日本語の落書きを発見したとき、奥村と青年はこれを日本語教育の成果として、たいそう喜んだ。

▼奥村が到着した当時のハワイの日本人移民社会では、「出稼ぎ者」意識が強かった。しかし秩序ある日本人社会をつくるためには、「出稼ぎ者」意識を一掃し、定住者としての覚悟と責任を持たせることが必要だと、奥村は考えた。

奥村自身、3年契約の「出稼ぎ牧師」であり、契約終了後には帰国する身だった。奥村はハワイ永住の決意を固め、1896年秋に急いで日本に帰り、妻と子どもを連れてまたホノルルに戻った。

奥村は、オアフ島の遠隔地や他の島に住む6歳以上の児童を預かる寄宿舎を始めた。父母は子どもの食費と洗濯費として月4ドルを前納する。しかし4ドルで経費はとても賄えなかったから、奥村はハワイの名門家族から多くの寄付を集め、それに充てた。奥村の妻は自分の子どもだけでなく、常に70~80人いる寄宿生の母となり、毎日彼らの世話をし、学校に送り出した。

寄宿舎は1980年代まで続いたが、90年間に寄宿生の総数は1500人を超えた。寄宿舎の卒業生からは、後にハワイ州の上院議員や経済界の重鎮となる者も出、彼らは奥村の事業を支援し続けた。

▼20世紀に入ると、米国本土では日本人の低賃金労働が失業を生み出すとして、日本人排斥運動が台頭した。ハワイでも日本語学校(とくに仏教系の日本語学校)が日系二世の米国人化を妨げ、日本への忠君愛国を教えている、と非難の声が上がった。

奥村は、日本人移民の生活を改善しハワイの社会に融合させることを、考え方の基本に置いていた。彼は日本人教員を対象に、民主主義とアメリカ社会を理解させる教育を徹底するなどの改革案をハワイ議会に提出し、日本語学校を存続させようと努力したが、奥村の穏健なやり方に反発する日本人移民も少なくなかった。

1924年に「排日移民法」案が連邦議会に提出され、上下両院を通過し、施行された。ハワイの日系人社会では、「これからどうなるのか」心配する声が多かったが、奥村は「大切なのは、これからどうするか、であり、自分たちで運命を切り開く覚悟なのだ」と語った。

奥村は、ハワイ生まれの二世が、①日本の国籍を離脱し、優良な米国市民になること、②投票権を行使し、政治に参加すること、③労働で身を立て、重要で実力ある市民となること、の3点を具体的目標とした。

日系二世には親が出生届を怠ったために、米国籍を持たない者が多かった。米国籍がなければ米国人としての保障もなく、ハワイに永住することもできない。しかし出生証明書を取得する手続きは複雑で、途中であきらめる者も少なくなかった。

奥村は1925年に日本に帰ると、すでに支援者となっていた渋沢栄一を通じて内相(若槻禮次郎)や外相(幣原喜重郎)、首相(加藤高明)に面会し、ハワイでの活動を説明し、出生証明取得手続きを簡素化するよう要望した。首相は奥村の考えが妥当であることを認め、長年の苦労を厚くねぎらい、激励した。

▼1927年から奥村は、米国人と対等に生きる二世リーダーを養成するための「日系市民会議」を始めた。ハワイ全島から二世を選抜し、ホノルルに招き、そこで知事や政治家、実業家など米国人有力者を講師に迎えて行う数日間の研修会だった。

当時一世のあいだには米国人に対する劣等意識があり、二世にもその傾向が受け継がれ、「二流市民」意識が植えつけられていた。奥村は彼らの劣等感を払拭し、米国人と対等に生きる日系市民を育成しようとしたのである。

「日系市民会議」は第二次世界大戦の勃発で1941年が最後になったが、15年間の市民会議の参加者は800人に上った。彼らは研修を通じて、自分たちが日系社会の代表者であるという自覚と責任、自信を持つようになった。

【高知城】

【マキキ教会模型】

▼奥村は1902年にホノルル日本人基督教会を辞し、ホノルル市のマキキ地区に新たにマキキ教会を創った。教会員は順調に増えたので、創立25周年を記念して新しい教会堂の建設に着手することになった。

奥村は、《多くの日本人が世話になったハワイに美観を添えたいと考え、高知城をモデルとした教会建築を思いついた。日本の古城は、久しく故郷を離れている日本人に郷愁を与えると考えられた。》(『奥村多喜衛』中川芙佐)

「平和を主とするキリスト教に、戦争の表象たる城の会堂は不似合だ」という批判もあったが、奥村は聖書の「神はわが城なり」という詩篇の聖句を示し、「元来城は、人々を保護する場所であり、教会堂に相応しい」と説明した。

1929年に始まる世界大恐慌を乗り越え、「マキキ聖城基督教会」は1932年に完成した。

▼日米戦争の開始とともに、米国全土で日本人有力者の逮捕や連行が始まった。米国西海岸の日系人11万人が、米国の安全保障の脅威になり得るという理由による大統領行政命令で、内陸部の収容所に強制収容された。

ハワイでも宗教家、日本語学校校長、日本語新聞関係者など日本人社会の指導者が、島の収容所に連行され、あるいは米国本土の収容所に送られた。しかし「マキキ聖城基督教会」では、《米国人兵士たちが毎週の礼拝を守り、……奥村を守った。奥村の信念、人柄、信仰、米国人からの信頼、そして社会貢献の賜物だった。》(『奥村多喜衛』)

「ハワイの日系人全員を本土へ移送する」という噂が社会に流れ、日系人がパニックに陥ったとき、奥村は「日系市民会議」の講師に招いていた米国軍の将軍を通じてハワイの軍司令官に面会し、率直に噂の真偽を質した。司令官の回答は、「すでに米国本土に送った者の家族などは移送する予定だが、日系人全体の移動をするつもりはない」というものだった。

奥村はその日の午後から1週間、電話のある家には電話し、電話のない家には直接足を運び、軍司令官との対談内容を説明して回った。軍司令官も新聞各社を呼び、「全日系人の大陸移送はありえない」と伝え、掲載させた。

戦争の終ったあと、奥村はハワイの軍部から求められ、日米親善が日本の国策であったことを語る、短い放送を行った。

1947年には、視察のため日本に行きたいと、マッカーサー司令部に申し出た。日本の経済事情、交通事情などを理由に許可されなかったが、それでも実現したいと国務省と交渉した。しかし彼は病に倒れ、日本に行く夢はかなわなかった。

奥村多喜衛は1951年、85年の生涯を閉じた。

▼「奥村多喜衛」展を見に行った日の夜、「奥村多喜衛牧師生誕150周年記念祝賀会」に出かけた。300人ほどの人々が集まったホテルの会場で、参加者たちはいくつもの丸テーブルを囲んで座り、ハワイから来た「マキキ教会」所属の教会員たちも多数来場しているようだった。

司会役として二人の若者が立ち、主催者や来賓の日本語のあいさつを英語で、英語のあいさつを日本語で、滑らかに、かつユーモラスに伝えていた。マキキ教会の縁で、高知の高校とハワイの高校のあいだで生徒の派遣研修の仕組みがつくられ、司会の若者もその1期生としてかってハワイから日本に学びに来たことがある、という話だった。「奥村多喜衛」展に来ていたハワイの高校生たちも、会場に姿を見せていた。

余興の時間には、何組ものフラダンスと「よさこい節」が披露された。

祝賀会の会長が、ハワイからこの記念祝賀会のために来た奥村多喜衛を直接知る91歳の女性を壇上で紹介し、いろいろ尋ねる企画もあった。

奥村多喜衛のキリスト者としての功績や、彼が次々に取り組み成功させた事業について、筆者があらためて言うことは何もない。しかし彼が示した指導者としての力と功績については、一言述べておきたい気持ちになる。

奥村の指導者としての功績を要約すれば、それはハワイの日本人移民に、日本国籍を離脱してハワイに定住するように勧めたことであり、米国社会に受け入れられる良き米国人となるよう指導したことだといえる。

奥村のそのような言動は、一部の日本人移民から「アメリカの犬」「売国奴」とののしられ、命の危険さえ伴うものだったが、彼の信念は揺らぐことがなかった。

優れた指導者に必須の要件は、社会の重要問題について基本的な方向性の判断を誤らないことであり、人々が彼を信頼しその言葉に従うことであるだろう。奥村は、彼の言葉に従う人々を意義ある幸福な人生へと導き、人々がそれを活かし、さらに広げていく起点となった。

奥村の指導者としての姿と実績を考えるとき、それを同時代の日本政治の指導者たちと比べてみたい誘惑に駆られる。「誤った方向」だと思いつつ、既成事実の重みに圧され、「世論」に流され、引き返す勇気と力を持たなかった指導者たちの下で、昭和前期の日本は歴史の土石流に押し流され、破滅に至った。

「問題」の内容も規模も、複雑さも根の深さも、もちろんまったく異なるのだが、奥村多喜衛の生涯は「指導者」のいうものの意味と重要性を考えさせる。

(おわり)

ARCHIVESに戻る