台湾の旅

あるいは李登輝を通して<政治>を考える

【ブログ掲載: 2014年4月21日~6月1日】

▼先週4日間、台湾に行った。二十数年前から年に一度、いっしょに旅をしている友人たちとの今年の旅行先が、台北なのである。今回の参加は3組の夫婦と男が2人、合計8名の丁度手頃な人数だった。

メンバーには静岡県や石川県に住んでいる者もいるので現地で集合することにし、筆者は木曜日の羽田発の便でひとり早めに出かけた。正午過ぎに台北・松山空港に着き、空港の台湾銀行の窓口で円を元(台湾ドル)に換えた。10,000円が2,869元、つまり1元=3.48円だった。手元のガイドブックには2012年2月現在、1元=約.2.6円と書かれているから、アベノミクスで円安は大幅に進んだわけである。

窓口の女の子はテキパキと仕事を捌くだけでなく、小銭を混ぜるように注文する筆者の顔を見てにこっと微笑んだ。微笑は了解の合図であるが、マニュアルで定められたものではないだろう。それは彼女がマニュアルに従って動くロボットではなく、仕事の場でも人としての自然な振る舞いを避けない人間であることを意味していた。なにげない一瞬の光景だったが、好感を持った。

【MRT(地下鉄)駅ホーム。安全のための「柵」が全ての駅に設けられている。四六時中アナウンスを流している日本の駅に比べ、はるかに静かである。】

▼空港から台北市の交通の中心・台北車站(中央駅)まで、地下鉄で20分ほどしかかからなかった。ホテルのチェックインの時刻にはまだ間があったので、荷物を預け、街を歩いた。街中を走る二輪車の数の多さに驚いた。日本でいう「オートバイ」もあるが、見かけることの少ない「スクーター」型が多い。信号が青になると、前列に陣取った二輪車が数十台、一斉に走り出す。

立法院に近づくと、スローガンを書き込んだ黄色い横断幕やのぼり旗が見え、スピーカーの演説の声も聞こえ、騒然としていた。警察車両やテレビ局の中継車も見える。しかしどこかしらのんびりしていて、緊迫した雰囲気ではない。

立法院脇のテントの中では、向日葵のマークを背中に入れた黒のTシャツを着た学生たちが、はしゃぎながら記念写真を撮りあっていた。構内に張られたテントの中では、占拠する学生を支援する人たちなのか、多数の市民が椅子に腰かけ、弁当を食べていた。

【黄色い横断幕には、「神が台湾を祝福しますように。台湾人はひとつの国家を創る必要がある。」とあった。「チャイナは台湾から手を引け」という横断幕もあった。】

▼学生たちが立法院(国会)を3月18日夜に占拠した事件については、日本でも報じられていた。中国との「サービス貿易協定」を立法院で承認するべく、馬英九政権の与党国民党は委員会で中身の審議を行わずに本会議に送付した。

「中台サービス貿易協定」とは中国と台湾が医療、建設、運輸、金融、広告、娯楽など、幅広い分野で互いに市場参入を認めあうというもので、台湾の産業界は歓迎している。しかしこの協定に反対する人たちは、広告業界を開放することで中国が台湾メディアへの影響力を強め、言論の自由を損なう恐れがある、と問題点を指摘する。

学生たちは「民主主義を踏みにじる強行審議」に対して異議を申立て、その主張が広く市民の共感を呼んだのだが、この背景には膨張する中国に台湾が呑み込まれるのではないかという不安があった。馬政権は中国に対し、妥協的すぎるという不満が、台湾市民の間に広く存在した。

だから立法院占拠事件は、「中国に対してどのような位置を取るか」というアクチュアルな世界的難問に取り組んだ試みとして、注目されたのである。

立法院の建物は立法院長(国会議長)の管理下にある。現在の立法院長は、国民党の実力者で馬英九のライバルだというが、占拠した学生を実力で排除することをせず、協定の実施を監視する法規が制定されるまで、協定の審議は行わないと発言した。

馬政権は世論の動向を見て妥協を余儀なくされ、学生たちは勝利宣言をして、立法院から撤収することに決めた。その撤収の日が今日、4月10日だった。

▼「二二八和平公園」に行った。もともと日本統治時代に造られた広い庭園であるが、李登輝の民主化、自由化政策ののち、1997年に二二八事件の記念碑がつくられ、改名したのである。

筆者が二二八事件について知ったのは、邱永漢の小説『香港』や『濁水渓』、侯孝賢の映画「非情城市」を通してだった。

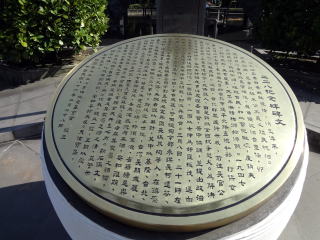

【二二八事件記念碑】

▼二二八事件について続ける。

台湾の人々は日本が戦争に敗れ降伏したとき、蒋介石に大きな望みを託した。

《しかし、基隆港に上陸してきた国民党の軍隊を見ると、青い綿入れを着て、銃の代わりに唐傘を持っていた。軍靴どころか、木綿の靴を履いた者も少なくなく、鍋や七輪を竹の籠の中に入れて、裸足のまま天秤棒で担いでえっさえっさと進軍している。日本軍を打ち負かした精鋭部隊を期待していた民衆は、見ているのが恥ずかしくなり、早々に退散してしまった。国民党の威信はこれで一挙に地に堕ちてしまったのである。》(邱永漢『わが青春の台湾 わが青春の香港』1994年)

国民党政府の軍隊と役人が台湾に乗り込んでから、台湾人は官公庁から締め出され、汚職が公然とまかり通るようになった。また、猛烈なインフレが台湾人の生活を襲い、民衆の間に怨嗟の声が高まるまで、さほどの時間はかからなかった。

戦後の台湾では、密輸タバコを街かどで売る光景がふつうに見られ、専売局の取締官がその摘発を続けていた。

1947年2月27日の夕方、台北市の繁華街で、タバコの密売で生計を立てていた老婆が逃げ遅れ、パトロール中の取締官に捕まった。取締官はタバコを取り上げ、連行しようとしたが、老婆は抵抗し、取締官に殴られて頭から血を流した。一部始終を見ていた群衆から、老婆を放してやれよと声を上がると取締官は発砲し、死傷者が出た。

翌日の2月28日、民衆は発砲した取締官の処罰を要求して、専売支局前の広場に集まった。しかしまともな対応を受けなかったので、停めてあった公用車をひっくり返し、支局から持ち出した専売品とともに焼き払った。

民衆のデモ隊は、国民党の長官のいる役所に向かった。役所の警備兵は建物の上から機関銃を掃射し、デモ隊は四散したが、民衆の憤激は台湾全土に広がる結果となった。

民衆は、戦後に国民党軍とともに台湾に移ってきた「外省人」経営の店舗を襲い、外省人と見ればリンチを加えた。戦争前から台湾に住む「本省人」か「外省人」か分からない場合は、「君が代」を歌わせて識別した。

国民党の陳儀長官は、民衆の声に応えるかのようなそぶりを見せながら時間を稼ぎ、ひそかに精鋭部隊を呼び寄せた。10日後に南京から派遣された鎮圧部隊が基隆港に上陸し、台湾全土で凄惨な殺戮が繰り広げられた。

国民党政府にとってこの騒乱は、日本の教育を受けた台湾のリーダー層やエリート層を抹殺する絶好の機会となった。

とくに蒋介石の政府が大陸から駆逐された1949年から1951年の3年間、共産主義者や中国共産党支持者の摘発を名目に、「白色テロ」が台湾全土で猛威を振るった。国民党に対立する可能性があると見られた知識人たちは、ほとんど無差別に拘束され、殺戮の対象となった。その犠牲者の数は「3万人を下らないだろう」(李登輝)といわれる。

【二二八記念碑の前の「碑文」】

▼夕方、ホテルで再会した友人といっしょに、龍山寺へ出かけた。地下鉄の龍山寺駅から続く地下の商店街を歩いていると、どこからか「ひ~とり~で生きてくなんて で~きな~い~と―――♪」と都はるみの「大阪しぐれ」が流れてきた。友人と顔を見合わせて、おもわず苦笑する。

しばらく行くと、数人が通路に背中を向けて店の奥のテレビを見ていた。チャンバラ映画らしいので、足を止めた。白刃をきらめかせて走り回る黒装束の男たちが映されたあと、萬屋錦之介の顔が大写しになり、それが「子連れ狼」であることが明らかになった。大五郎も出てきた。

なんてことだ、と筆者は思わずつぶやいた。生放送なのか録画なのかは知らないが、遠い異国の地で、数十年前の日本のチャンバラ映画に遭遇する偶然は、想像をはるかに超えていた。

龍山寺の周りは多くの人出で賑わい、食べ物を売る夜市の準備が進んでいた。夜市は台北市内十数カ所で、毎夜開かれるらしい。大陸の方でも同じように夜市は行われている、と友人は言った。

▼翌日もきれいに晴れていた。朝食をホテルで取り、地下鉄で行天宮に出かけた。

行天宮は昔の偉人を神様に祭る「お宮」である。祭神は三国志に出てくる関羽。劉備玄徳の盟友として変わらぬ忠誠を尽くしたことから、武の神であるとともに信用の神、すなわち商業の神として信仰されているという。

レンガ色の塀の中の廟に入ると、観光客だけでなく祭神に祈りをささげる多くの人でごった返していた。たくさんの供物が捧げられ、日本の寺のものより太くて長い線香が大きな香炉の中で焚かれている。

善男善女の悩みごと迷いごとを相手にする、おみくじや占いも用意されている。

正殿の中で3人の導師が木魚を叩きながら「読経」し、その声がスピーカーを通じて流れていた。青い法衣を着た信者たちが、経文を見ながら読経に和している。日本の坊さんの読経よりも中国語のそれの方が、軽やかでリズミカルである。

中国社会でこれらの「お宮」と寺の関係がどうなっているのか、知らない。しかし宗教上の教義はともかく、木魚を叩きながらの読経といい、供物をそなえ線香を焚く信者の所作といい、日本の神社と寺の関係よりもずっと近いように見えた。

▼行天宮近くのコーヒー屋で一服し、本屋を覗いた。本屋の出入り口近くの床に、宮崎駿のアニメ作品「風立ちぬ」の宣伝ポスターのようなものが、描かれてあった。これは何だろうかと、友人としばらく首をひねった。

床のポスターを丁寧に見ていくと、「宮崎駿同名作品《風起》的創作原点」という文字が読めた。「堀辰雄『逝世60周年記念版』」という文字もある。つまり宮崎駿のアニメではなく、堀辰雄の小説『風立ちぬ』の宣伝だった。

本屋の店内で、日本の作家の翻訳を探してみた。これまで筆者が旅行したイタリアでもスペインでも、少し大きな本屋を覗くと日本文学のコーナーがあり、清少納言や紫式部から大江健三郎や村上春樹まで、幾人かの代表的作家の翻訳が並べられていた。

しかしこの台湾の本屋の棚で目にしたのは、日本の代表的な作家の作品紹介ではなく、「日本の書店と同様の品ぞろえ」とでもいうべき光景だった。

たとえば小説の棚には、松本清張、西村京太郎、森村誠一、浅田次郎、東野圭吾、小野不由美といった名前が並び、ひらがな名前の「湊かなえ」は「湊佳苗」の名で出ている。「日本本屋大賞 Best 10」が紹介されているのも驚きだったが、『毒婦 木島佳苗百日裁判傍聴記』という翻訳本まであるのには仰天した。

どういう人たちが、これらの翻訳本を読むのだろうか。

品ぞろえから見るかぎり、日本文学に関心のある一部の読書人などではなく、一般大衆が自国の小説や週刊誌の記事を消費するようにこれらの翻訳を読んでいる、ということのようだ。

これはひとつには、日本文化の台湾における影響力の大きさを意味しているのだろう。昨日の「大阪しぐれ」や「子連れ狼」のことを考えても、納得できる解釈だ。

しかしもうひとつ、年々書籍の販売額が減少して元気のない日本の出版界に比べ、台湾の出版社や本屋が貪欲なエネルギーと好奇心を持続していることを示しているのかもしれない。

彼らは宮崎駿のアニメ映画「風立ちぬ」の話題をきっかけに、堀辰雄の文学作品を大いに売ろうと張り切ったわけだが、一方、日本の出版社や本屋ははたしてどうだったのだろうか。

▼午後、旅行グループの後発組も到着し、全員が揃った。「からすみ」を買いたいという声があり、皆で迪化街(てきかがい)に出かけることにした。

迪化街(てきかがい)は昔は大稲埕と呼ばれた繁華街で、二二八事件の発端となった老婆がタバコの密売を摘発された事件も、ここで起きた。いまでも古い建物が並び、漢方薬や乾物の類を扱う商店が軒を連ねている。

「からすみ」を主要な商品として扱っている店も、二十軒以上はあるようだ。何軒か覗き、値段を聞いた後に、比較的大きな老舗らしい店に入り、値段の交渉になった。

S夫人は中国の武漢生れの40代で、われわれ一行のなかでひとりだけ若い。日本に帰化し、日本語を不自由なく操るが、中国語となれば水を得た魚である。店の責任者らしい女性と「からすみ」を前に、チョウチョウハッシのやり取りが始まった。

筆者は、日本で値段を交渉する光景を、あまり見た記憶がない。そのわずかな記憶に残る交渉のイメージは、なんとなく恥ずかしそうに値段を下げてくれないかと頼む買い手と、寡黙に構えた売り手が、小さな声でやり取りするというものである。

台湾での中国語による値段交渉は、およそ異次元の光景だった。中国語はまったく分からないから想像するのだが、S夫人が「いくらにまけろ」と声を張り上げれば、店の女性も「そんなに下げられない。いくらだ」と、負けずに言い返しているのだろう。

それまでに数軒覗いているので、「からすみ」の品質と値段の相場はだいたい見当がついている。ときどきS夫人は日本語で、いま店側はこう言っているが、もう少し押してみます、というような解説を入れ、また中国語で何やら言う。店側がかなり厳しい対応を迫られているのは、その値の下げ方から見て分かる。

ついに店の女性は、「10箱まとまれば、いくらにする」と言った。最終回答らしかった。

S夫人はわれわれの了解を取ったうえで、答えた。「その値段で10箱まとめて買うから、ほかに乾したサクラエビを2袋付けてほしい。」

交渉は成立し、われわれ一行はまるまると厚みのある上質の「からすみ」とサクラエビの袋を手に、満足してホテルに戻った。

▼三日目も台北の空は晴れていた。街を歩き回るには半袖がちょうど良い気温で、東京を発つまでセーターを着ていたのが嘘のようだ。

ホテルのロビーで9時に、台湾人で大学の名誉教授だというC先生に会った。旅行メンバーのSさんとC先生に共通の知り合いがおり、知り合いを通じてわれわれの旅行のことを聞いた先生が、ぜひ街を案内したいと申し出られたのである。

C先生は、「昭和7年の生れです」と自己紹介した。日本語を流暢に話すのは、子どものころ受けた学校教育だけでなく、成人したあとも大学での研究分野を通じて、日本との関係が継続したからであろう。

もう一人、C先生の教え子だというLさんが、案内役を買って出てくれた。Lさんは50代でまったくの戦後派だが、仕事でよく日本に行くと言い、同じように日本語を流暢に話す。

C先生は戦前の日本統治時代から残る建築物を中心に案内しますと言い、ホテルの近くの台湾大学付属醫院から始め、台湾博物館や総統府などを見てまわり、中正紀念堂へ移動した。もう80歳を超えているのに、背筋はピンと伸び、少しの疲れも見せない。

中正紀念堂は蒋介石を祀った建物で、広大な敷地に国家音楽院と国家戯劇院を左右に従えるようにして建っている。「ずいぶん広い土地が残っていたものですね」と聞くと、「ここは戦前は兵器工場だったところです」と先生は答えた。

【台湾大学付属醫院の正面玄関】

【総統府。日本の統治時代は台湾総督府だった建物】

【中正紀念堂。中正は蒋介石の名前。(介石は字)。こちらでは「記念」と書かず「紀念」と書く。】

【左が国家戯劇院、右が国家音楽院。中正紀念堂を背にした光景】

【戦前から残る建物のファサードだけ残して建て替えた例】

▼スターバックスで一服。スタバのコーヒーは中国大陸でも台湾でも一種のステータス・シンボルになっていて、強気の値段を付けている、とS夫人が言った。お客のほうも静かに本を読んだりPCを使うために利用する場所であり、あわただしく出入りする者はほとんどいない。

筆者はC先生に、疑問に思っていたことを聞いてみた。

「外省人は台湾人全体の1割か1割強の人数だというのに、なぜ戒厳令が解除され、民主的な投票が行われるようになったあとも、国民党が政権を握っていられるのですか」。

先生はちょっと考えて、古い世代には二二八事件以降の恐怖感がこびりついていて、自由に考えられないのだ、というような答え方をした。あまり説得力のある答えではないな、と筆者は思ったが、あとから考えると、難しい微妙な問題をそれと気づかずに質問する自分の能天気ぶりが恥ずかしかった。

二二八事件からすでに67年の時間が過ぎている。はじめは言語ひとつ取ってもまったく通じ合えない、明確な違いを持つ「本省人」と「外省人」であったが、時間の経過のなかで、とくに蒋経国が進めた70年代以降の台湾の経済発展のなかで、大きな違いではなくなったとしても不思議でない。

そのことは、李登輝という「本省人」が中華民国総統や国民党主席となり、「本省人」と「外省人」双方から強く支持された、という事実が如実に示している。

それよりも、巨大な経済力を持つとともに覇権主義的行動をためらわない中国大陸の政府に対し、台湾はどのような位置関係をとるべきなのかという問題の方が、現在の「台湾人」にとってはるかに緊要な問題なのである。

学生たちが占拠した立法院には、「台湾独立」の文字を大書したのぼり旗がたくさん掲げられていた。「台湾独立」は、かっては差別された「本省人」が圧政者に向けて掲げたスローガンであり、運動目標だったわけだが、現在は中国大陸の政府に向けた「台湾人」の「思い」という性格が強いように見える。

▼C先生は、台湾のふつうの庶民が食べている店に行こうと言って、「牛肉麺」の看板を掲げた店に一行を連れて行った。

ビールを注文すると、注文を取り次いだLさんに店員が何ごとか言い、少しやり取りがあった。Lさんの説明によれば、「店にはビールは置いていない。持ち込むことは自由である。近くにコンビニがあるので、そこで買ってくればよい」とのこと。

邱永漢も書いていたな、と思う。「香港の中華料理屋は『酒家』という名前がついているが、料理を売っているところであって酒を売っているところではないから、酒の持ち込みは自由である。持ち込み料を取るところもあるが、取らないところもある」ということだった。

邱永漢の香港の経験は1950年ごろのものだが、21世紀の台湾でも同様であるとなると、そこには何らかの一貫した考え方があるのかもしれない。しかし商売に敏感なはずの中国人がなぜ酒を食堂で出すようにしないのか、日本人としては理解しかねる。

筆者とLさんは店を出て、近くのコンビニで台湾麦酒を4本買い、紙コップも買って戻った。外には人の列ができていた。

ビールを飲みながらC先生は、戦時中、台湾中部の都市・彰化にいて米軍機の機銃掃射を受けたという話をした。それから、「トージョーがあんなことをしなければ………」と、ひとりごとのように呟いた。戦争がなければ、自分たち台湾人はまったく違う人生を送っただろうに、というような意味に聞こえた。

「牛肉麺」は、醤油味のスープの中に牛肉の角切りと麺が入ったものだった。日本の昔のラーメンには、「鳴門」や「のり」、半分に切った「ゆで卵」、「シナチク」などが入っていたが、それらの具材の代わりに大きな牛肉の角切りが乗っている。麺はうどんのように太く、コシが弱い。

日本のラーメンは激しい競争の結果、独自に進化を遂げたが、ここでは昔の姿を残しているということなのだろう。

▼4日目の空も晴れていた。Lさんが手配してくれたマイクロバスに乗って、台北市の東にある街・九份(きゅうふん)へ出かけた。

街の入り口あたりで車を降りると、まだ早い時間だというのにすでに多くの観光客が来ていた。九份の街は崖にへばりつくように、上へ上へと伸びているが、進めば進むほど土産物や食べ物を売る店の数も増え、観光客の数も増える。

昨日の午後に行った「故宮博物院」の混雑もたいへんなものだったが、理解はできる。しかし海を見晴らす景色が良いことを除けば、辺鄙な小さな街でしかない九份が、これほどの観光客を集めるとは予想していなかった。

九份は戦前から戦後にかけて、金の採掘をする鉱山の街だった。だが1970年頃には鉱脈も枯れ、人びとは街を離れ、街は金鉱発見以前の鄙びた村落に戻った。

1989年に侯孝賢の映画「悲情城市」がベネチア映画祭で金獅子賞を受賞すると、その映画の舞台となった九份の街はまた脚光を浴び、観光客が訪れるようになった。その後、宮崎駿のアニメ映画「千と千尋の神隠し」(2001年)に出てくる「湯屋」のイメージが、九份の茶屋「阿妹茶楼」をモデルにしているという話が広まり、日本人観光客もどっと押し寄せるようになったらしい。

【阿妹茶楼の外観】

「阿妹茶楼」の見晴らしの良い3階で、お茶を飲んだ。茶器と茶菓子を運んできた店の女性が中国の茶の入れ方を説明し、S夫人が実演して見せてくれた。

中国の急須は小さく、茶碗も日本酒を飲む「ぐい飲み」ほどの大きさである。急須に外から湯をかけて温めたあと、茶葉を入れて1杯目の湯を注ぐ。しかし1杯目のお茶は臭いを嗅ぐためのもので、聞香杯と呼ばれる筒型の「ぐい飲み」に入れて香りを楽しんだあと、口には入れず捨てる。

2杯目のお茶も捨て、3杯目、4杯目を飲むのだとS夫人は言った。「番茶も出花」とか「出涸らし」という言葉は、中国茶の世界にはないらしい。「お茶をがぶがぶ飲みたい人には、向かないな」と、小さな「ぐい飲み」で何杯もお代わりをしながら筆者は思った。

【茶楼からの眺め。はるか下の方に海が見えた】

▼侯孝賢の映画「悲情城市」は台湾の庶民の「戦後」を描いた作品で、二二八事件後の「白色テロ」で主人公の青年や主人公の義兄など若者たちが理不尽に殺されたことが、淡々と描かれている。

台湾社会でタブーとされ、長いあいだ触れることを許されなかった二二八事件について、映画が取り上げることができたのは、蒋経国と李登輝が進めた経済発展とそれを基礎とした政治改革のたまものである。以下、李登輝の行動や思考を見ることで、台湾の政治について、あるいは日本の政治や政治一般について少し考えてみたい。

李登輝は1923年(大正12年)台湾に生まれた。日本の統治時代の教育を受け、京都帝国大学農学部に進学するが、日本の敗戦により台湾に戻った。戦後、農村復興委員会に勤務しながら台湾大学の教員を兼務し、アメリカのアイオワ州立大学とコーネル大学に留学して農業経済学の修士号、博士号を取得した。

1972年に行政院院長(首相)のポストについた蒋経国により、農業・農村担当の政務委員(無任所大臣)として登用され、政界に入る。以後、台北市長、台湾省主席、副総統などの職を歴任し、1988年に蒋経国が亡くなったあと総統に就任した。

李登輝は台湾と中国大陸との関係について、けっして「台湾独立」というようなことは言わない。また香港が1997年に英国から中国政府に返還される際に適用された「一国二制度」を、明確に拒否する。

中華民国は1912年に成立し、1949年以降は台湾に移転しているが、中共政権の管轄権が台湾に及んだことはいまだかって一度もない。

将来の中国は一つであるべきだが、それは分断されている現状を基礎に、段階的に水が高きより低きに流れるごとく行うべきことであり、時間的に期限を定めて強引に進めることではない。統一の前においては、中華民国の国民は十分な自衛の権利を持ち、また国際活動に参加する権利を保持する。

経済を発展させ政治の民主化を実現した台湾の経験は、将来統一された中国のモデルとなり得るものだ。台湾と中国大陸の政府は、対等と相互尊重の原則によって十分な意思疎通を図り、交流を拡大して敵意を解消し、将来の平和統一の基礎を築かなければならない―――と李登輝は主張する。

《私はあるアメリカの中国専門家が来たときに、「私は私たちの『一つの中国』政策を、あなた方が維持することを望む」と申し上げた。ここで大切なのは「私たちの」という部分であって、「中国大陸の」ではないことである。

アメリカが「私たちの『一つの中国』政策」を進めるのは構わない。しかし「中国大陸の『一つの中国』政策」に易々としてのってもらっては困る。そしてまた台湾が「独立運動を行っている」などという情報に基づいて、台湾政策を推進すれば間違えることになるだろう。》 (『台湾の主張』李登輝 1999年)

賢明でしたたかな国家指導者の言葉であり、方針といえるだろう。

▼李登輝の「政治」について、話を続ける。

台湾における国民党の独裁的な権力体制を改め、民主的な政治体制を創りだすためには、1949年に施行した戒厳令を解除するとともに、憲法を凍結し総統に独裁権を許している1948年施行の「動員戡乱(かんらん)時期臨時条款」を廃止する必要があった。

戒厳令の解除は、蒋経国のもとで1987年に行われた。しかし「臨時条款」の廃止は、手続き的にはるかに困難な課題だった。なぜなら「臨時条款」は40年前に国民大会(国会)で決定されたのだが、その国民大会の構成員がその後改選されずに万年議員として存続していたからである。

「臨時条款」を廃止すれば、万年議員たちはその地位を降りなければならない。彼らに「臨時条款」の廃止を求めることは、《「あなた方の墓穴を掘ってください」と頼むことに等しかった。》《どう考えても説得するのは不可能なことだった。しかし、その不可能なことを実現しなければ、台湾は独裁制からは抜け出せないのである。》

《私は国民大会の代表の人たちを一人ひとり訪問して、「リタイアしてください。ついては退職金を出します。」「国家のために、一つ考慮してください。情勢はここまできているのです」とお願いして歩いた。六百人以上の代表に直接出向いてお願いした。》(『台湾の主張』李登輝 1999年)

当時、総統は国民大会で選出する決まりになっていたから、李登輝は自分を選んでくれた議員にむかって、「墓穴を掘る」ように頼んで回ったわけである。その努力は功を奏し、1991年に国民大会で憲法改正案が通り、「臨時条款」は廃止された。

総統を国民の直接選挙で選ぶことが可能となり、李登輝は1996年に国民の選挙で選ばれた最初の総統となった。

▼台湾政治の特殊事情の説明に、いささか紙面を割きすぎたかもしれない。しかし李登輝の発言と行動を追っていけば、台湾の政治の民主化がけっして幸運な偶然や思いつきに由るのではなく、緻密な思考と用意周到な準備、そして忍耐強い地道な活動を通してもたらされたものであることが分かる。

李登輝は、政治家に必要なのは「大きく太く」ものごとを押さえる信念に裏打ちされた力を持つことだと言う。そして「政治」とは彼にとって、さまざまな課題の重要性を正しく見極め、実行に当たっては忍耐強く時間をかけて人びとの理解を得るように努めることであった。

李登輝は「政治」を蒋経国から学んだと書いている。

彼は国務大臣として、重要な会議ではいつも積極的に政策を提案するようにしていたが、蒋経国は会議の議長として彼の提案を聞きながら、やがて自分の結論に持っていくために話し始める。李登輝は自分の提案と蒋経国の出した結論の差を考えることによって、政治というものを学んだ。なぜ蒋経国がそのような結論を出したのか、自分の提案に何が欠けていたのかが理解できた。

《私は蒋経国のもとで六年間国務大臣を務めた。蒋経国が議長の会議は緊張の連続だったが、同時に私の「政治の学校」でもあった。もし、私が理論家だけではなく政治家として成長したとするなら、「蒋経国学校」の六年間がものをいっていると思う。》(同上)

▼李登輝は日本について次のように語っている。

《台湾が日本の植民地だったということに、きわめて神経質になっている日本人も多い。他国を植民地として経営するという行為は得策でもないし、国際道義的にも誉められたことでないのは確かである。しかし、そのことばかりに拘泥しても日本の将来に益することは少なく、また台湾にとってありがたいことではない。

中国大陸は、戦争中の日本の行為について、これからもことあるたびに問題化するだろう。それは、大陸の戦略で、投資を含めた日本からの援助を引き出す目的があるからだ。しかも、日本は歴史認識がからんだ問題になると、中国大陸にわざわざ伺いを立て、その結果、なんらかの交換条件が引き出されてしまうのである。》(『台湾の主張』1999年)

《戦前の日本は、もちろん多くの問題はあったが、それなりに日本の主張というものを行ってきた。極東でいち早く西欧列強に対峙したという誇りもあった。ところが、戦前・戦中の失敗を経て、戦後になると、対外姿勢に過度の弱さがつきまとうようになってしまった。

ことに中国大陸にたいしては、あまりにも遠慮が過ぎるようになっている。なんでも「イエス」で受け入れる。》(同上)

この『台湾の主張』は、李登輝がまだ現役の総統職にあった時に書かれ発表されたものであるから、その点を頭において読む必要があるかもしれない。しかし彼が日本に対して語る率直な「忠告」は、異例ではあるが、親しい間柄だからこそ示された好意的な批判として受け止めるべきものと思う。

李登輝は日本外交が中国政府に対して示す過度の「遠慮」の具体例を挙げているが、ここでは別の事実を彼の発言の傍証として、一つだけ挙げておこう。

李登輝は2000年の総統選挙で立候補せず総統職を降り、国民党主席の座も退き、2001年に「心臓病治療」のために来日を希望した。しかし中国政府は、「李登輝氏は引退後も一つの中国、一つの台湾の運動を陰で操っている。私人ではない」という理屈で反対し、それが公けになるという「事件」があった。

中国政府が反対すること自体は、べつに不思議ではない。問題は日本側の対応であり、内閣官房も外務省も自民党内も訪日推進派と反対派に分かれ、対立が鮮明に顕れた。結局、当時の森総理が「人道的配慮からビザを発給する」ことを決定し、「事件」は終わった。

元外務次官の村田良平は、訪日に反対した外務官僚と政治家の実名を挙げて批判しているが(『なぜ外務省はダメになったか』2002年)、「事件」は李登輝の上の発言が事実であることをまざまざと示したといえるだろう。

そして政治家やマスコミの謳う「日中友好」が、どのような日本側の「努力」によって維持されている関係であるか、その情けない実態を世間に知らしめた事件でもあった。

▼話が「台湾旅行」からかなり逸れたので、そろそろ終わりにしようと思う。

台湾旅行から帰り、李登輝『台湾の主張』(1999年)、小谷豪冶郎『蒋経国伝』(1990年)、司馬遼太郎『台湾紀行』(1994年)、金美齢『私は、なぜ日本国民となったのか』(2010年)を読んだ。それらのいずれもが、期せずして「国家」や「政治」を考えさせるものだったのは、主題としての「台湾」の経てきた厳しい歴史によるものだろう。

1970年代初頭の台湾は、国際的孤立を深めていた。国連の中国代表権問題で北京政府に敗れ、国連からの脱退(1971年)を余儀なくされ、米国はニクソン大統領が中国を電撃的に訪問(1972年)して北京政府を事実上承認し、日本は日中共同声明を発表(1972年)して、台湾政府と断交した。

台湾海峡の向こうには、軍事的威嚇をためらわない強権的政権があり、国内には独裁体制の敷いた戒厳令のもと、無力な国民がいた。

1972年に首相ポストに就いた蒋経国は、台湾政治の枢要ポストに「被支配者」である「本省人」を多数配置するという破天荒な人事を行い、また若手を抜擢して大規模な経済建設事業に取り組んだ。60年代の台湾も経済的には順調に発展していたが、蒋経国が73年から開始した港湾や鉄道、南北高速道路、桃園国際飛行場などの「十大建設事業」の成功は、台湾を先進国に押し上げた。

蒋経国はこれらの過程で確固としたリーダーシップを発揮し、国際的孤立化で動揺する人心を鎮め、掌握することに成功した。

国際的孤立と国内的対立の危機に直面した独裁政権が、強権的手法をいっそう強めることで乗り切ろうとする例は、歴史上数多く見ることができる。朝鮮半島の北半分を占拠する独裁政権が選択した道もその例であり、国を閉じ、独裁者への思想的忠誠を強制し、国民の不満を恐怖政治で抑え込むことで政権の存続を図った。

台湾の政権も同じ危機的状況にある分裂国家として、同様の政治的選択をしても不思議でない条件下にあった。しかし指導者は国を開き、国民が生き生きと働くことで経済が発展し、政治活動を徐々に自由化することで国内の対立を解消する道を選んだ。

台湾と北朝鮮の二つの独裁政権の置かれた条件や環境の違いはいろいろあるだろうが、もっとも大きな違いは国家指導者の意思と能力であり、その違いが二つの国民の運命を大きく分けた。

▼蒋経国について少し調べてみようと思ったのは、現在の豊かで民主的な台湾社会を創りだすうえで、その優れた指導力が不可欠だったと知ったからだが、また彼が若い時に「革命」を学ぶためにソ連に渡り、辛酸をなめた人間だと知ったからである。李登輝は次のように書いている。

《蒋経国は、父親の蒋介石総統と宋美齢との結婚後、ソ連に奔って共産主義を学ぼうとした。(中略)革命を学びに行った蒋経国は、期待とは裏腹に、共産主義ソ連で非常に苦労することになった。シベリアに抑留されて、思想的にも精神的にも非常な圧迫を受けた。この体験が、蒋経国と父親の蒋介石との大きな違いとなっていると思う。》

蒋経国は1925年16歳の時に、他の留学生とともに上海から船に乗り、ウラジオストック経由でモスクワに行った。モスクワの大学で2年間学び、他の留学生仲間は次々と帰国していったが、彼は帰国を許可されず、赤軍に入る。ソ連政府は彼を中央軍事研究学院に入学させた。

1930年に学院を卒業し、再度帰国願いを申請したが許されず、その後、モスクワ郊外の電気工場や農村で労働者として働き、病気で倒れる。病気回復後はウラル地方の金鉱掘りに送られ、そこの工場の女子工員と結婚した。

1936年12月に「西安事件」が発生し、中国国民党軍は共産党軍との内戦を停止し、抗日民族統一戦線が結成される状況となり、ソ連政府は蒋経国の帰国を許可した。彼は妻子とともに翌年3月、12年ぶりの帰国を果たす。

帰国後の蒋経国は国民党の青年教育に関わり、また県長として地方の行政にたずさわり、蒋介石の欠かせぬ部下として多方面に活躍を開始する。

▼蒋経国が、1949年から1951年にかけて台湾全土で猛威を振るった「白色テロ」に責任がないわけではない。というよりも、1950年に台湾政府の情報と治安の責任者の地位に就いた彼は、白色テロの責任をまさに負うべき立場にある。

しかし台湾を政治的危機から救い、経済の建設事業に取り組み、政治の民主化、自由化を進めたのも彼だった。副総統に李登輝を就け、自分の亡きあとに政治の民主化、自由化がいっそう進展するような態勢を創りだしたのも、蒋経国だった。

台湾の戦後の歴史を見ることで、すぐれた政治指導者により国家と社会が大きく変化する事実を知ることができる。それは過酷な政治とは無縁だった戦後の日本人の思考から、すっぽり落ちてしまった盲点を照らしだす。

李登輝は司馬遼太郎との対談で、蒋経国が自分を後継者にしたかったかどうかは「はっきりしない」と言っている。(司馬遼太郎『台湾紀行』1994年)

「あの政治状況の中で、もし蒋経国さんがおくびにでも出せば、おそらく私はたたきつぶされていたかもしれない。私だって、だれを次の総統にするかなどということはいわない。私が選挙にでるかどうかも言わない。蒋経国さんも、そういう考慮をしていたと思います。」

終

ARCHIVESに戻る