3月30日(火)晴【マドリッド➞コルドバ】

朝7時半にホテルを出、タクシーでアトーチャ駅へ行く。駅でチュロスとカフェの朝食をとる。AVEは普通の列車と違い、乗車時に改札がある。インターネットで予約したときにプリントアウトした切符を見せ、コルドバへ行く列車に乗り込む。

8時35分、列車は何のアナウンスも無しに、つまり文字どおり音もなく動き出す。 まもなく市街地を抜けると窓外に曠野が広がる。空に薄く雲はかかっているが青空が見える。遠くまで続く畑のあいだに、乾いた黄土色の土が露出した土地も多い。オリーブらしい痩せた丈の低い樹がまばらに植えられているところもある。

はるかな地平線を眺めることが、今回の旅行の期待のひとつだった。窓の外の景色を楽しみながら、昨夜のNam-Ban Clubでの出来事をぼんやり思い出したりした。

10時12分、コルドバ駅に着き、バスで旧市街へ向う。時間が早いのでホテル(Hotel Hacienda Posada de Vallina)に荷物を預け、メスキータを見物。

椰子の木がそびえオレンジの実が生るいかにも南国らしい風情の中庭から、建物の中に入る。薄暗い広間に、深紅色と白色の2色の大理石で造られた二重アーチが無数に立ち並び、人を奥へといざなう。建物の中央部分は天井が高く、外光がガラス窓を通して入り、明るい。そこは教会堂の祭壇になっていた。

メスキータはカルロス1世が、レコンキスタののちにイスラム寺院をキリスト教会に改築したものだが、壮大なその全てを改築できたわけではない。イスラム寺院の骨格と細部は残り、部分的にキリスト教会の要素を加えたものにとどまっている。だから不調和が目に付いてもおかしくないはずだが、壮大さが小さな不調和など呑み込んでしまうのか、そのようなこともない。

ただ、キリスト教会とイスラム寺院の美学的な印象の違いは、容易に感じ取れる。キリスト教会の美術があくまで具象的で雄弁に同じテーマを繰り返すのに対し、アラベスク模様を展開するイスラムの美術は抽象的で繊細、そして禁欲的である。

メスキータを出てグアダルキビル川を眺め、少し街を歩く。家々の白い壁のあいだの路地を行くと、時々、小さく開いた入口のドアの後ろに中庭がのぞく。オレンジの木を育てたり、赤い花を咲かせたり、噴水を配したりと、中庭の造りを家々で競いあっている。

赤い馬という名のレストランで昼食。オックステールの煮込みをとり、赤ワインを1本空ける。食後、ホテルに戻りチェックイン。それからシエスタ。

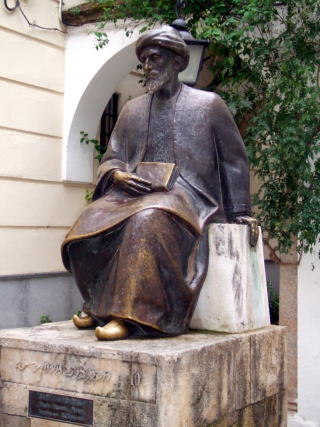

夕方、ユダヤ人街といわれる地区を歩く。メスキータの北の角から少し入ったところにターバンをかぶった男の座る銅像があった。台座には「マイモニデス 神学者 哲学者 医者 コルドバ1135 カイロ1204」と書かれてあった。

J.A.ミッチェナーによれば、コルドバにはここで生まれた4人の偉人の像があるという。セネカ、ホシウス、アヴェロエス、マイモニデスがそれだが、ローマ皇帝ネロの家庭教師セネカと、アラブ世界に伝わった古代ギリシャ哲学を中世ヨーロッパ世界に橋渡ししたアヴェロエスの名だけは知っていた。マイモニデスの名もどこかで聞いたような気はする。ホシウスは初耳だった。

ホシウスは3世紀から4世紀にかけて活躍した司教である。キリスト教の「三位一体説」の確立のためにコルドバからローマへ、さらにコンスタンチノープルへと宣教の旅を続けた。対立するアリウス派から、繰り返し異端の烙印を押され迫害されたが、少しもひるまなかった。しかし百歳近くなり、彼は火のような心を失い、圧力に屈した。公開の場で自分の説が誤りであったと認め、102歳で亡くなったという。ミッチェナーは彼の行動に、きわめてスペイン人的なものを感じる、と書いている。

ユダヤ人街の曲がりくねった小路をたどり、アルモドヴァル門に至る。黄土色のアラブの城壁が残り、まっすぐ続いている。門の外のすぐ横に、トーガをまとい左手に巻物を持った男の立像があった。セネカの像だった。

メスキータの方へ戻ると、その横の道で、円錐形の青い頭巾をすっぽり頭からかぶった一団の行進にぶつかった。足元まで覆う白いガウンを身に着け、手に錫杖やローソクの杖を持っている。セマナサンタ(聖週間)の信徒の行進である。多くの観光客でごった返すなか、一団はメスキータの中へ入っていった。

バルで軽く夕食を済ます。

3月31日(水)晴【コルドバ➞カルモナ➞セビーリャ】

3時過ぎに一度目覚め、浅い眠りを続けて6時過ぎに起きる。荷物をスーツケースに詰め、8時からホテルで朝食。チェックアウトの手続きを済ませ、1時間後にタクシーを呼ぶように依頼し、荷物を預けて散歩に出る。

快晴。観光客の姿を見せない朝の街は清々しい。いささかの期待を持って川のほうからアラブの城壁沿いに歩いていくと、はたして左手に本を持ち椅子に腰掛けた男の像があった。アヴェロエスの像である。台座には「哲学者 医者 コルドバ1126 マラケシュ1198」と簡潔に記されていた。

昨日のマイモニデスの亡くなったのはカイロであったし、セネカの活躍の舞台はもっぱらローマであった。地中海を囲むひとつの文化圏が二千年以上も前から存在し続いていることを、否応なく感得する。

予定通りの時間にやってきたタクシーの運転手に、まずカプチン広場に立ち寄ってからバス・ターミナルへ行くよう依頼する。特に探すでもなくコルドバの偉人3人の像と巡りあったので、残るもう一人の像も見てやろうと欲が出た。昨日ホテルでもらった地図で見ると、ホシウス司教像のあるはずのカプチン広場まで1キロメートルほどの距離で、大した回り道にはならない。

タクシーは旧市街の狭い一方通行の小路を、かなりの速度で走る。ドライバーの技術は、日本よりもこちらの方がはるかに上のように思う。家の壁との間を30cmほどの間合いで巧みに切り回していく。幾度か急なカーブを切った末に、カプチン広場の近くに到着。

車から出て、カプチン派の教会らしき建物の裏手の広場を散策する。抜けるような青空の下、白壁に囲まれ落ち着いた感じの良い広場だったが、ホシウス司教の像は見当たらなかった。

バス・ターミナルのALSA社の窓口で、カルモナ行きの切符を買う。8.14ユーロ。一日3本しかない路線なので、買えなければ隣接のコルドバ駅からAVEで直接セビーリャに行くつもりだったが、幸い当日でも切符は入手できた。10時半のバスに乗る。100km離れたカルモナに12時10分に着く。

城壁まで少し歩き、セビーリャ門の脇にある旅行案内所に荷物を預け、パンフレットをもらう。案内所は城門の一角をなし、屋上からの景色が良いらしいとわかり、まず階段を上に登る。屋上に出ると、城壁内に密集する白い家屋と城壁外の曠野が一望の下に見渡せた。しばらく目を休める。あと2ヶ月もするとこの曠野が黄金色のひまわりの波で埋め尽くされるらしいが、今はまだ柔らかな緑色と土色である。地平線はおぼろに霞んでいる。

ペドロ残酷王の14世紀の居城を改修したパラドールが、街のはずれにある。そこのテラスからの眺めも素晴らしいはずである。旧市街を歩き、20分ほどでひと気のない街のはずれのパラドールに到着。アラブ風の造りの中庭で少し時間を調整した後、その奥のレストランで昼食。カマレロは窓際の最も良い席に案内してくれた。窓越しの眺めは文句なしであり、また外のテラスに出て眺望を楽しむこともできる。

日本人の団体客が入ってきた。今回の旅行で初めて出会う日本人御一行様だったが、われながら温かい目で彼らを見ることが出来たと思う。景色と料理と雰囲気に満足していたからだと解釈する。(外国旅行中、いっぱんに日本人同士はなぜか冷たい視線を送ったり、無視しあったりするものなのだ。私も例外ではない。)

食後、荷物を預けた案内所に戻り、それからセビーリャ行きのバスに乗る。2.30ユーロ。セビーリャはカルモナから40kmの位置にあり、観光客も主にそちらから来る。バスはCasal社の運行で、毎時間行き来している。

セビーリャに着き、タクシーでホテルに向う。Hotel Vincci La Rabidaという今回の旅行では一番高級なホテルである。セマナサンタ(聖週間)の期間中は、料金がさらに通常の2倍以上になる。

ベルボーイが荷物を運び案内してくれた部屋は、中庭に面した2階にあった。それなりに感じの良い、落ち着いた部屋である。

夕方、散歩に出る。部屋を出、ホテルの外に出るまで、かなりの難儀をする。われわれの部屋は2階なのだから、階段を下りさえすれば1階のレセプションの前に行き着くはずなのだが、そうはならない。特定の階段もしくは特定のエレベーターを使わないと行き着けないらしい。案内されたときの記憶を逆に辿り、やっとの思いで外に出る。

複雑に交差する通りを抜け、グアダルキビル川に沿う大通りに出る。闘牛場の金ぴかの建物の前で大通りを渡り、川端の遊歩道を歩く。川では何艘ものボートが漕艇の練習をしていた。橋のたもとを右に曲がると人の姿がぐんと増え、やがて大きな人ごみに巻き込まれた。どこからか楽隊の笛の音が聞こえ、とんがり頭巾の隊列がやってきた。その後ろに山車が続き、山車の中に白い衣装のマリア像があった。カメラをホテルに置き忘れてきたことを後悔する。通りのキオスクで信徒団体(コフラディアス)の行進プログラムを購入。

祭りの雰囲気のままに人々でごったがえすバルで、軽い夕食。とんがり頭巾をかぶった子供がひとり、親らしい男の周りでうろうろしていたが、残念ながらこれも写真に撮れず。

ホテルに戻り、部屋に行くまで、またしばらく時間を使う。

おそらくこのホテルは、外からは分からないが、隣接する既存の建物を二つないし三つ併せてつくられているのだ。こちらの都市の建築物は、建物の前面を連続するように厳しく定められているが、階高については何の規制もないのだろう。したがって隣り合った建物どおしの床の高さが異なるのは普通であり、壁をぶち抜いて各階の床を簡単につなげるわけにはいかないということになる。このホテルには趣きの違う中庭が三つあるが、その理由も複数の建物を一体として使用するところからきている、と推測する。

目次に戻る コルドバ・トップに戻る 次頁